漆と共同制作する

私が手を加えるたびに漆が応答し、その変化に私が再び反応する —̶ 漆を扱う制作は、ラリーのようなやり取りによって成立します。

私は、この素材との関係性を漆との「共同制作」と捉えています。油絵が自分の意図を比較的忠実にアウトプットできる画材であるとするならば、漆は色や塗膜層の変化など、コントロールのきかない反応に直面します。素材がもたらす変化や反応に私の方が振り回されていくわけです。ですが、私にはそれがとても心地よく、尊いことだと感じられます。私は漆を単なる素材ではなく、意志を持つ存在かのように捉えており、物言わぬ彼らにも自立した制作者としての人格を見出しています。

同じ人間同士のように言葉を交わすことのできない素材との関わりとはどのようなものでしょうか。漆の訴えてくる微細な反応にどう応じるか —̶ 研ぎや磨き、色の変化と描写の関係を探る具体的なアプローチもあれば、より親密になりたいと願い、特権的「人間」の立場から少しでも材料の側に降りていこうとする試みもあります。傷のやり取りに意味を見出すことも、その一つです。こうした行為は、一種のまじないのようなものかもしれませんが、漆から言葉が聞こえてきそうに思える瞬間の感覚を手放さないためにも、大切にしています。そうして関係を築いていくうちに、制作のテーマもまた人間ではない存在との関わりや、自然との対話へと広がっていきました。漆を通じて私自身の制作への意識も作り変えられながら、漆を媒介に世界とのつながりを考えること自体が、私にとっての「共同制作」です。

木と血液

漆は、古代より人と関わり文化を育んできた材料です。それは9000年以上前まで遡ることができます。漆は、東・東南アジアに生育するウルシの木から採れる樹液です。採取の時期は成木に傷をつけ、約半年間かけて生ず殺さず採り尽くし、最後には木を切り倒してしまいます。この手法は「殺し掻き」とい言われ、命を奪う行為になぞらえられます。ある漆掻きはこれを切ない仕事だと言います。また、樹液は本来、自らの傷を塞ぐために固まるのであり、それを人間に置き換えるとかさぶたを作る血液ともいえるでしょう。その後、植物としての「ウルシ」は、精製され、塗料/接着剤としての「漆」へと生まれ変わります。

興味深いことに、漆は材料に加工され後も、その生命感の発露をやめません。例えば酵素の反応によって進む乾燥の過程では、環境に応じて塗膜の質や発色が変化します。さらに、完成後も漆は木が成長するのかのよう、にゆっくりと透明度を増し、硬化を続けます。それに伴い色彩はより鮮やかに、塗膜は頑丈になってゆくのです。このような有機的な漆の反応を、制作の過程で幾度となく目にし、私は次第に漆を単なる植物として見ることができなくなくなりました。だからこそ、漆を完全にコントロールしたいとは思えず、また、心を持たない「もの」としてぞんざいに扱うこともできなくなったのです。このような感覚は、漆と向き合う者同士の間で、少なからず共有されているようです。もしこれを「漆観」と呼ぶならば、それは漆の文化や生育環境、そしてその現場へ深く関わるなかで、自然と身体に染み込んで獲得された感覚なのだと思います。

—— 生きた素材

漆の持つ生命感は、その有機的な反応や変化を通じて、まるで生きているかのような存在感を放ちます。この特性が、漆を単なる素材ではなく、一種のパートナーとして扱う意識を生み出しています。

—— “ 漆観 ”

漆と深く関わる者たちが共有する、漆に対する独特の感覚や哲学を「漆観」と名づけました。これは、漆の文化的背景や自然環境、そして制作現場での経験を通じて育まれるものであり、漆を理解する上で重要な視点だと考えいます。

媒介者

漆をもう一人の制作者として認めることは、私の関心を非人間や異種との共生へと広げてくれました。 実を硬いロウに覆われたウルシは、人工的に植林が施され、塗料としての文化は人の手を介して 築き上げられてきました。このように、人の手の介入が必須である漆は人工的であると同時に、 植物として生育し、塗料となった後も自発的な変化を続ける自然の存在でもあります。漆は自然 と人の二項の間を取り持つ媒介者のような役割を果たしてくれるのです。

関心の対象は、生物だけでなく、漆のように物言わぬもの —— 土や空気といった自然の現象、非人間的な存在にまで向かうようになりました。人間社会の外側に広がる、生態系や文化の網目 は、私たちの生や、地方の過疎や災害など現代の課題とも密接に関わっています。日々の生活が このようなつながりに支えられてあることに改めて気付かされます。 さらに、人が自然と関わる中で紡ぎ出した伝説や神話など、過去と現在を繋ぐ語りにも関心は広 がりました。漆の植生や技術がそうであるように、語りもまた土地や環境との関わりから長い年月のうちに生まれました。植生や文化の伝播は、人間の活動の影響を受けつつも、国境のような 人間の定めた境界には必ずしも規定されません。複雑で有機的で、変容しながら今に続く、過去 の人々の足跡や視点を振り返り、ここに現在との接点を見出そうとしています。

—— 文化であり植物である漆

漆は、自然と人や過去と現在をつなぐ媒介者として機能します。その両儀的な特性が、私の関心を連鎖的に広げてくれる触媒として機能します。

—— 生態系と文化の網の目

非人間や異種との共生、生態系の網目など、漆を介して、人間社会の外側に広がる私たちの生とのつながりへと関心を広げました。

—— 植物の生育圏、伝承と現在の連続性

ウルシの生育圏は、日本の東北部を北東端として、韓国、中国南部、そして西端はミャンマーにかけて、南端にはベトナムまで を含む一帯に広がります。彼らが国境を軽やかに超えてきたように、伝説や神話に残る過去と現在とを繋ぐ語りもまた有機的に広がり、自然と人間の関係を再考するきっかけを与えてくれます。

漆画について

漆の絵画、漆画(うるしえ・しつが)は、東・東南アジアで発展した絵画形式です。20世紀初頭、ベトナムで誕生し、その表現は20世紀後半に中国にも影響を与えました。ベトナムと中国では、漆の絵は絵画の一ジャンルに数えられています。一方、日本では漆という素材が工芸と強く結びついてきたために、漆の平面作品は主に工芸の枠組みのなかで発展し、絵画としての展開は限定的でした。いずれの国の場合にしても、漆画が生まれた背景には、近代にもたらされた西洋美術の概念と、土着の漆芸という伝統的な工芸文化との接触がありました。漆画は東・東南アジアの同時代的な文脈の中で、異なる文化の交差によって生まれたまだ新しい芸術表現であるといえます。

—— 漆文化圏とヨーロッパ

各地の漆画の展開には、ベトナム、中国、日本といった東・東南アジアの国々間の影響関係だけでなく、ジャポニズムやアール・デコの中心地となったフランスを介した芸術思潮の伝播や、人や技術の相互的な移動も大きく関わっています。各地の漆画の展開には、国境を超えた複雑な文化や技術、制度の交差と混淆がありました。

誕生の文化背景〈ベトナム・中国・日本〉

漆絵が誕生した1930年代のベトナムは、フランスの植民地下にありました。産業芸術振興のため設立された美術学校の漆コースで、フランス人教師で画家のジョセフ・アンガンベルティや、アリックス・エイメらとベトナム人の漆職人が協力し漆絵(son mai)を開発したのが始まりと言われています。ここからは、ベトナム漆絵の第一人者であるグエン・ザー・チーらが輩出されました。誕生の経緯には植民地背景があるものの、現在では国家を代表する現代絵画としてのアイデンティティが確立されています。

中国では、1930年代には日本の漆芸家との交流やフランス留学が盛んに行われ、李芝卿、沈福文、雷圭元、らによって工芸的な漆のパネルが制作されました。ただし、本格的に絵画としての漆画が目指されるようになるのは、1960年代に上海と北京でベトナム漆画展が開催されて以降です。喬十光を筆頭に、洋画家や中国画家、版画家など画家のバックグラウンドを持つ作家っていたり積極的にベトナムと交流したりした漆画作家らがて、新たな絵画ジャンルとしての漆画(qi hua)の確立を目指しました。

一方で、日本では漆の絵は、工芸との結びつきが強調される傾向があり、「日本に漆画はない」という言説が流布されています。しかし、これはあくまでも絵画としての漆画を指してのことであり、芸術の分類が浸透する以前、1873年のウィーン万博のため柴田是真が制作した蒔絵額や、1930年代に漆芸家の山崎覚太郎が手がけた壁面装飾パネルのほか、1950年代にはその弟子である髙橋節郎がそのスタイルを完成させた「漆パネル」などは、一般には工芸の美術に分類されるとしても絵画的な要素も兼ね備えた平面作品です。また、絵画的な漆画を目指し作家も実際には存在しており、洋画家の横井弘三(実は漆絵から画業を始めた)、洋画家で漆画団体を組織した松岡正雄、イギリスで活躍した水彩画家の佐藤武造らがその例です。ただし、これらは美術の分類上、工芸であるには不十分で、絵画としても傍流とみなされてきました。その結果、彼らの活躍は、両方の領域から見逃され、かつて存在した絵画としての漆画は、歴史の影に埋もれてしまったのです。

—— ベトナム

1930年代のフランス植民地時代に、美術学校の漆コースでフランス人画家とベトナム人漆職人が協力して漆画(ソン・マイ)を発展させました。現在では国を代表する現代絵画として確立し、文化的アイデンティティを反映する芸術となっています。

—— 中国

1930年代、日本の漆芸家との交流やフランス留学を経て、漆の工芸的パネルが制作されるようになります。その後、1960年代に、ベトナム漆画展の影響を受けると、新たな絵画ジャンルとしての確立が目指されました。

—— 日本

「漆の絵」は、主に工芸として扱われてきました。日本では絵画的な漆画はほとんど描かれていないという印象を持たれていますが、かつて漆画制作に取り組んだ画家たちが存在しました。彼らは絵画と工芸の境界を越えようと試みましたが、工芸と絵画の中間的な存在として見過ごされていました。

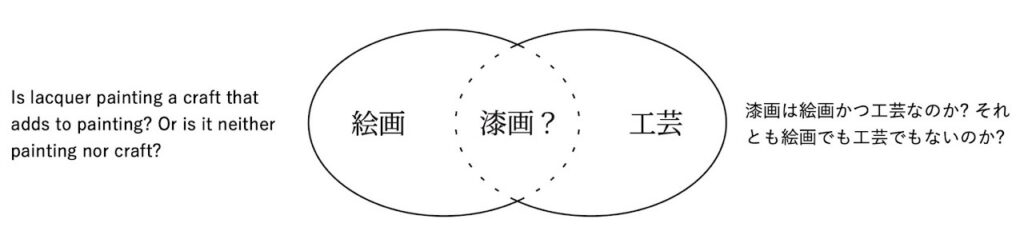

漆の絵とは何か?〈 絵画と工芸 〉

漆画は、それが西洋美術と伝統的な漆芸の接触で生まれたとするならば、絵画と工芸の両方の要素を兼ね備えた新たな表現と言えるのでしょうか。日本における漆画の歴史が示すように、この問いを肯定することは容易ではありません。私自身も作品を作る過程で、「これは絵画なのか工芸なのか」という問いに直面し、「絵画的すぎる」「装飾的すぎる」「なぜ漆を絵の具のように扱うのか」といった批判を受けてきました。漆画は、絵画と工芸の混血児として生まれたがゆえに、そのどちらにも属さず「絵画でも工芸でもない」存在として扱われがちです。

しかし、こうした主張を深く掘り下げると、絵画性や工芸性などに紐づく言葉の含意は、立場によって異なることがわかります。例えば、工芸家と絵画はともに「平面」という言葉を使いますが、画家にとっての平面は「正面性」という概念と密接に結びついています。一方、工芸家にとっての平面は、立体と連続的であり、立体との関係性の中で把握される上、「表面」の感覚が重視されます。そのため、地面に直立する衝立に描かれた作品は、絵画的には立体(周囲を回って鑑賞できる)と見なされ、工芸的には平面(平滑な面が大きい)と分類されるという矛盾が生じます。

さらに重要なのは、「なぜ漆を絵の具のように扱うのか」という問いが暗示する問題です。この問いは、漆が絵の具のように扱われることで、漆そのもの物質性や存在感が覆い隠されてしまうことを指摘しています。漆の特性が消え、線や色面といった構成要素に還元されてしまう状態こそが、「漆の絵ではない≒漆は絵ではない」と批判される理由なのではないでしょうか。

イメージと物質の往還を目指して

芸術の分類における漆画の位置づけは、絵画と工芸の狭間で宙吊りになったままです。しかし、絵画的な漆画も工芸的な漆画も、「絵」そのもの表れに立ち返えって考えると、絵の“体”そのものはオブジェクトです。ただし、モノがモノとして見えなくなる瞬間に、絵は私たちの“みる”という人間の力によってイメージとして浮かび上がり、脳で認知されます。それは平面性や装飾性など、絵画と工芸に紐付く諸要素だけでは説明できないもののはずです。イメージは常に物質にと表裏一体であり、絵は絵画の中にも工芸の中にも、分野を超えてあらゆる物質に現れる潜在性を秘めているといえるのではないでしょうか。

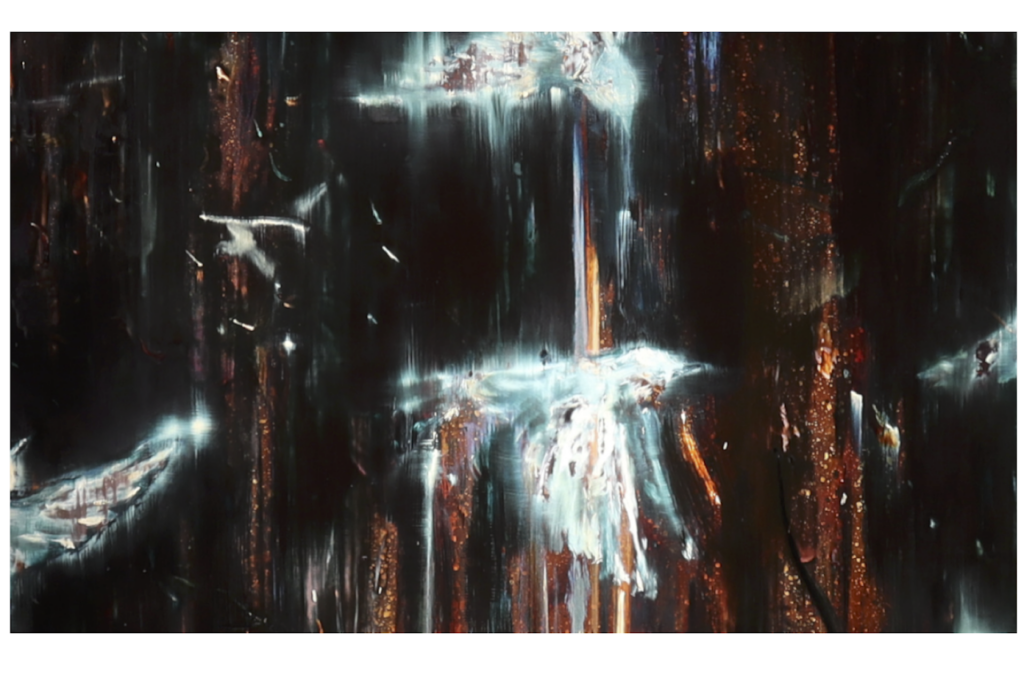

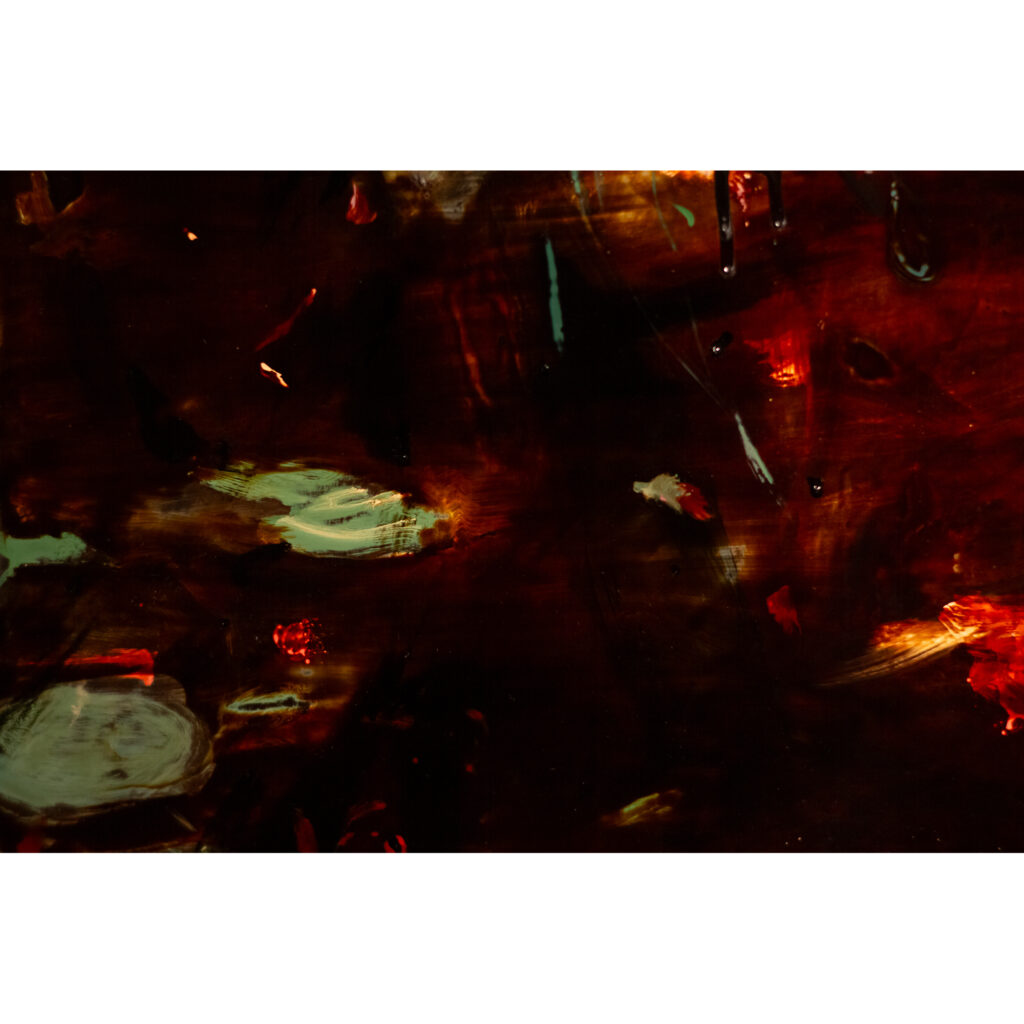

このことを踏まえて、私は漆画において、作品の画面上でイメージと物質が交互に入れ替わる、 その往還を生み出すことを目指しています。作品に与えられた図像はやや抽象的です。絵画のイ リュージョンに漆の全てを譲ることはせず、漆であることを隠さしません。かといって漆に全て を委ねて完全な抽象や現象にすることもありません。漆の物質性と、その薄い漆の塗膜の奥に見 出すことのできるイメージの存在を常に意識し、絵のもつ二重性から漆画のありようを模索する ことで、絵画と工芸の分断された領域を再考し、繋ぎ直す手がかりとなればと思います。

—— 物質とイメージの往還

描かれるイメージによって漆の存在が覆い隠されてしまうのではなく、網膜の上で両者が交互に入れ替わっていく画面を目指しています。漆が漆でありながらイメージと共存し続けること。絵画に宿るこの二重性が、漆という素材を通じてより鮮明に現れるように思います。

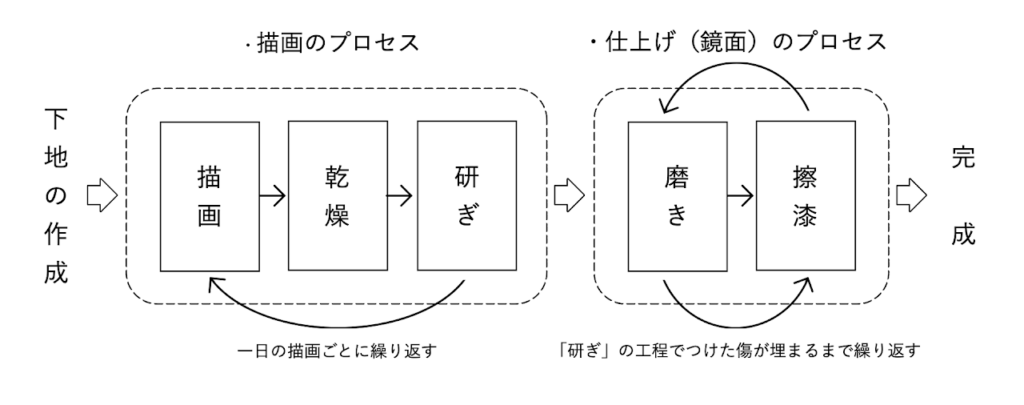

漆画制作のプロセス

漆画の制作は、いくつもの工程を重ねながら進んでいきます。まず、下地層として珪藻土と漆を混ぜた層を作り、その上に描画を施し、最後に仕上げを行うという基本的なサイクルを辿ります。漆が乾燥すると、次の層を塗るために、表面の食いつきを良くする研ぎの工程が欠かせません。さらに仕上げの磨きでは、微細な傷に漆を刷り込み、拭き取りながら目の細かい砥石へと段階的に変え、磨く作業を繰り返します。こうしたプロセスの中で、実際に筆をとって描く時間よりも、水と砥石を使って塗面を研ぎ、手のひらで磨く時間のほうが圧倒的に長くなります。この研ぎと磨きの反復によって、身体感覚そのものが漆の時間に引き伸ばされていくように感じられます。この作業に向き合う時間が、自然の存在へと意識を向ける糸口となったようにも思います。

樹液の精製と漆の種類

漆掻きで採取した漆は一度木桶に集められます。しばらくすると発酵が進み、蓋を押し上げるように泡立ち、甘酸っぱい香りを放つようになります。発酵は、木から採集する際に混入した樹皮(イゴソ)に住む嫌気性細菌によってもたらされます。その後、精製のために漆問屋に運ばれます。精製の作業は、古くはナヤシ・クロメと呼ばれ、晴れた日の太陽のもと、手作業で行われました。撹拌し、熱を加え、水分を飛ばしながら成分を均一にすることで美しい飴色となり、質の良い塗膜が得られるのです。

様々な色の漆はこの飴色の透漆を基本にして調合されます。ここに、顔料を加えると色漆となり、透明色と不透明色、金属粉が入ったものもあります。よく見かける赤い漆は、ベンガラなどの顔料を加えて作られ、黒漆は例外的に鉄分と反応させることで発色します。

—— ナヤシ・クロメ

漆を攪拌し液中で分離している成分を均一に整える作業を「ナヤシ」(攪拌)と言い、漆を加熱 し脱水する作業を「クロメ」(黒める)と言います。

—— 漆の精製

採取されたばかりの未加工の樹液は荒味生漆と呼ばれます。ここから木屑やゴミなどの不純物を濾過して取り除いたものが濾上生漆で、精製工程を経て精製生漆となります。この乳白色の生漆をナヤシ・クロメの作業によってさらに精製加工することで半透明で飴色の透漆がつくられます。

色彩の経年変化と硬化の仕組み

漆の乾燥は、酵素の反応によって進みます。高温多湿な環境に調整するのは、酵素の働きを促すためです。最適な環境では、一晩(約6時間)置くと指触れられる程度に乾燥します。しかし、興味深いことに、酵素じゃその後も反応を続け、塗面をより頑丈に硬化させます。一度硬化すると酸にも負けることがなくず、古来より接着剤としても使用されてきました。

また、硬化と並行し、褐色を帯びた漆の塗膜は、数年かけて透明度を増していきます。完全な透明になることはありませんが、茶褐色が徐々に抜け、顔料の持つ本来の色に近づくことで色彩はより鮮やかになるのです。漆は無機質なものではなく、手を加え、作品になった後も、まるで樹木が成長するように緩やかな成長を続けます。

—— ウルシオールとラッカーゼ

漆の硬化は、漆に含まれる「ラッカーゼ」という酵素が空気中の水分と反応し、「ウルシオール」という特殊な成分が時間をかけて高分子化する化学反応によって起こります。これは、水分の蒸発による乾燥ではなく、酵素による科学反応によってもたらされます。漆が乾くためには、酵素の活性化に適した温度(約25度)と湿度(約75%)が必要です。

塗膜の乾燥

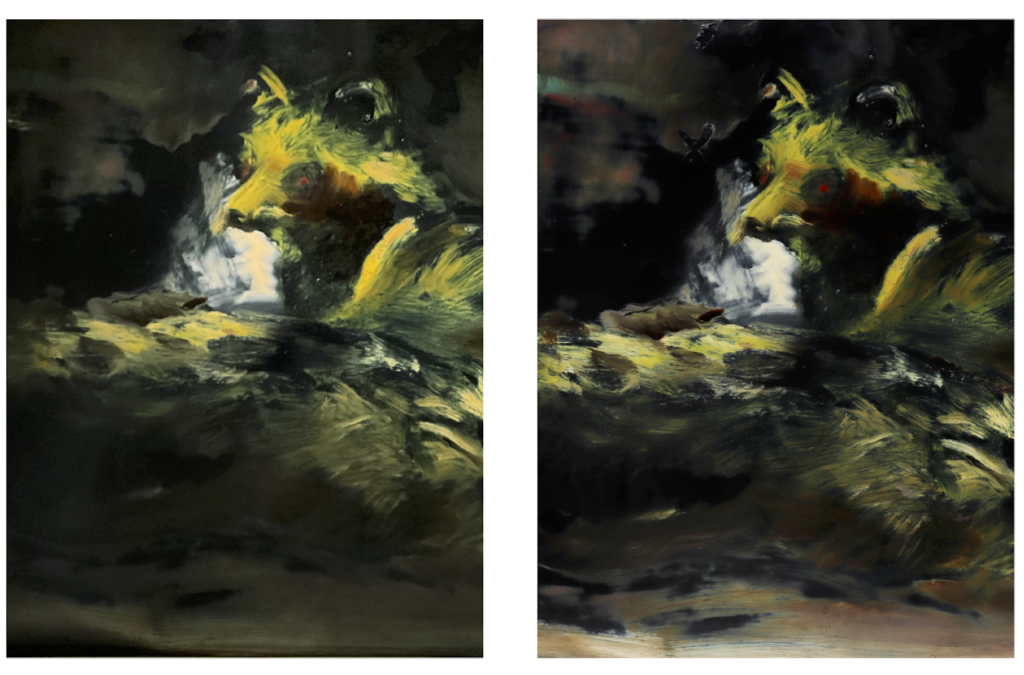

左が描画直後、右が約6時間後の状態。

乾燥後は、顔料の色に対して漆の茶褐色が強く出るため色味は暗くなります。色の変化は環境条件や漆の調合によっても変わります。

経年変化

左は完成直後、右は2年後の経年変化の様子。

画面左上の青緑の筋や、たぬきの目の赤色の発色が強まっています。

漆層

大まかに、最前面から白い鳥の層、黒い漆の層、茶色い透漆の層、ドットの層、下地層に分けられます。

漆の研ぎと透漆の使用によって、5層ほど下まで見えています。